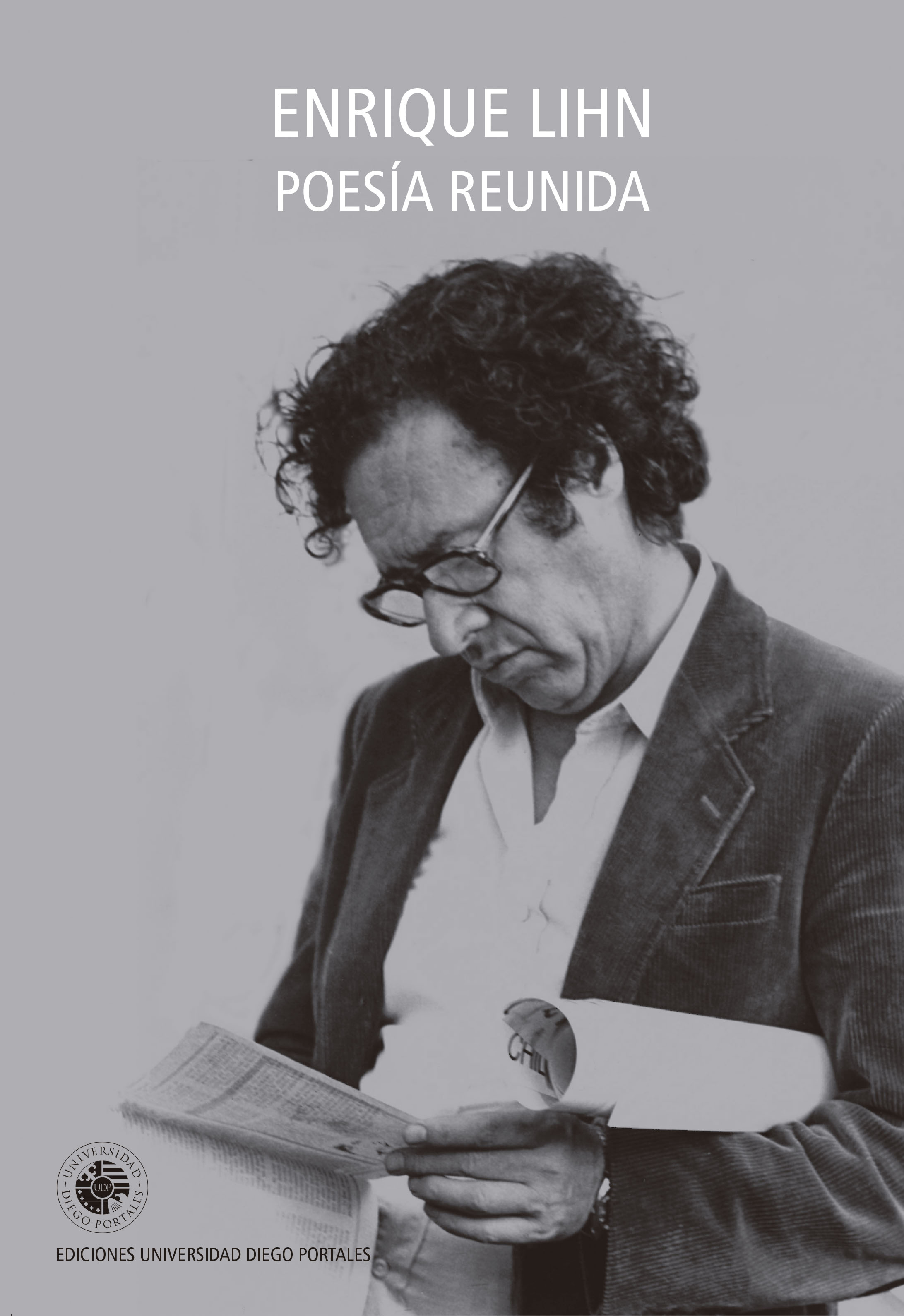

Enrique Lihn le dio un espacio central dentro de su obra a la figura del extranjero inadaptado, meteco incapaz de plegarse en su turismo a la normalidad de las ciudades. El poeta es un observador distante que cultiva y al mismo tiempo sufre su fascinación por la extrañeza. Si en todos los lugares se siente incómodo hasta la náusea, es justamente gracias a eso que puede escarbar a fondo aquello que el habitante o el viajero sumiso acepta sin más como la “situación regular”. Escrito a mediados de los años setenta, cuando París aún era la catedral de la cultura occidental, reactivada acaso por el boom como ciudad imán de los intelectuales latinoamericanos, este libro expande los alcances de ese sujeto obstinadamente dislocado, hasta hacer de su extranjería real una metáfora acerca del desajuste existente entre los mármoles de la historia literaria europea y un autor marcado a fuego por su lengua materna y por aquel “horroroso Chile” de cuya sombra, como en el famoso poema de Kavafis sobre la omnipresencia de la ciudad, ningún viaje podría eximirlo. Lihn pareciera reclamar, aquí, su derecho a mirar con sorna y mordacidad la cultura europea, es decir, las columnas de su propio edificio intelectual, cuyos monumentos lo incitan a una suerte de ajuste de cuentas por el daño infligido, a la vez que intenta escrutar, en el parricidio, las fuentes de su propia historia como artista y crítico de su tiempo y de su lengua” .

Leonardo Sanhueza